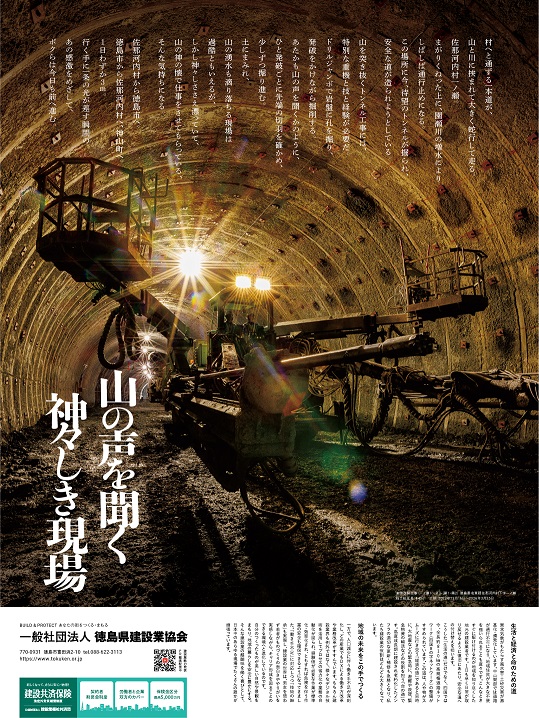

山の声を聞く 神々しき現場

村へと通ずる一本道が、

山と川に挟まれて大きく蛇行して走る。

佐那河内村一ノ瀬。

まがりくねった上に、園瀬川の増水により

しばしば通行止めになる。

この場所に今、待望のトンネルが掘られ、

安全な道が造られようとしている。

山を突き抜くトンネル工事には、

特別な重機と技と経験が必要だ。

ドリルジャンボで岩盤に孔を掘り、

発破をかけながら掘削する。

あたかも山の声を聞くかのように、

ひと発破ごとに先端の切羽を確かめ、

少しずつ掘り進む。

土にまみれ、

山の湧水も滴り落ちる現場は

過酷ともいえるが、

しかし神々しささえ漂っていて、

山の神の懐で仕事をさせてもらっている、

そんな気持ちになる。

佐那河内村から徳島市へ。

徳島市から佐那河内村へ、神山町へ。

1日わずか3m。

行く手に一条の光が差す瞬間の

あの感激をめざして、

ボクらは今日も前へ進む。

生活と経済と命のための道

異常気象がもたらす風水害・土砂災害が激甚化・頻発化しています。中山間部では道路が通行不可になり、地域住民が大きな不便を強いられることも度々です。こんなときすぐに駆け付けるのが地域を知り尽くした地元の建設業者です。1日も早く日常が取り戻せるように復旧にあたり、安全な道への付け替えを担います。

こうした「生活の道」だけでなく、四国では今、全長約810㎞の高規格道路ネットワーク〈四国8の字ネットワーク〉の整備がすすめられています。この道は、人や物がスムーズに行き交う「経済の道」であると同時に、大地震などの緊急時に、避難や救援、緊急物資の輸送などの役割を担う「命の道」です。高度成長期に建設され老朽化したインフラの適切な更新・補修も急務となり、私たち建設業の役割はどんどん大きくなっています。

地域の未来をこの手でつくる

一方で、人口減少に伴う働き手不足が深刻化し、どの産業でもDXによる働き方改革や業務改革がすすんでいます。もちろん建設業界も例外ではなく、様々なデジタル技術を活用してプロセスの省力化や業務の自動化が図られ、経験値が必要な作業が標準化・効率化され、ともすれば危険を伴う作業の安全も確保できるようになってきました。「働き手不足」に対応しつつ「技術の継承」も実現し、建設業の世界は、男女を問わず若者がものづくりの面白さややりがいを実感しながら、キャリア形成を図ることのできる環境へと進化しているのです。

自分のつくったものが美しい自然や景観をまもり、地域の暮らしを安全に豊かにする。そんな建設業の醍醐味を働く喜びとして、日本中のあらゆる現場でたくさんの誰かが頑張っています。